|

|

| 撰文/戴天楷,攝影/戴天楷 |

2015/09/17發表,已被閱讀72,229次

|

|

寫評論最有意思的就是能夠遇到奇特的器材,比方這回遇到的Leedh喇叭,不但外觀奇特,連設計概念都顛覆了我對喇叭單體的既有認識。Leedh其實是法文Laboratoire d’Etudes et Développements Holophoniques的縮寫,直接翻過來就是「立體聲研究暨發展實驗室」,由Gilles Milot在1976年創立。這位Milot先生在法國可是聲學領域頗具知名度的人物,他不但是Micromega的創始元老之一,也曾擔任過Audax的首席工程師,見證這間公司業績最風光輝煌的歲月。以Leedh之名,他設計過許多款喇叭,Milot設計喇叭的最高指導原則就是︰喇叭應該要活生且傳真。

| | 這就是Leedh E2的ABD單體,最上方的是高音,負責7kHz以上的頻段。高音下方是中音,負責的頻段是20Hz-7kH,再下來一個則是中低音,負責20Hz~1kHz的頻率範圍。之所以稱這個單體為ABD,其實就是英文Acoustic Beauty Driver的縮寫,Acoustic Beauty是他發明這個單體後成立的公司名稱,Driver當然就是指這個單體而言。此外,順道一提,Gilles Milot曾在受訪時表示,Acoustic Beauty這個公司名稱,靈感是來自他個人很喜歡的一部電影「American Beauty」(美國心玫瑰情)。 |

「幫浦套筒喇叭」——ABD單體

Milot之前的作品都還是使用傳統動圈單體,雖然每一款作品推出後,都能贏得法國當地媒體的讚譽,Milot自己卻始終覺得不滿意。他認為傳統動圈單體有先天上難以克服的問題,最容易造成聲音失真的,就在於彈波與懸邊推拉控制振膜進行活塞運動。透過單體磁鐵系統產生的電磁作用,帶動音圈在音圈套筒內進行活塞運動,推動振膜發聲;這一切聽起來都很自然,但傳統動圈單體控制振膜穩定進行活塞運動的兩股重要力量就在於彈波與懸邊的控制,兩者一推一拉以保持振膜運動穩定。Milot認為偏偏這兩者也是動圈喇叭發聲時出現失真的元凶。因此,他認為最好的方式就是拿掉他們。

| | 位於底部的ABD單體負責100Hz以下的頻段。這個狀似鯊魚鰭的薄型底座內部則是E2的分音器。 |

| | 雖然單體多,但E2只能Single-wire,喇叭線也是Leedh自家的產品Universel,不僅是E2的好搭檔,事實上原廠說這是一條百搭的喇叭線,所以才將之命名為Universel。 |

若是拿掉了彈波和懸邊,振膜失去了固定的作用力,聲音還能聽嗎?而且,只消擴大機音量催大一點,振膜搞不好就當場噴出當飛盤了。Milot因此設計了這個「ABD單體」(Acoustic Beauty Driver,這是英文翻譯,原本的法文稱為Haut-Parleur Acoustical Beauty,HPAB),Acoustic Beauty是他發明這個單體後成立的公司名稱,Driver當然就是指這個單體而言;這般直接翻譯實在說不出個所以然,代理商倒是想出一個好理解的名字,稱為「幫浦套筒喇叭」,既狀其形,又陳其理。不過,為了行文方便,後文還是以縮寫ABD稱之。

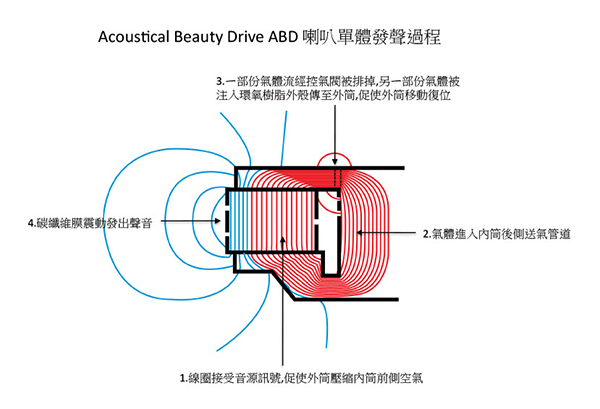

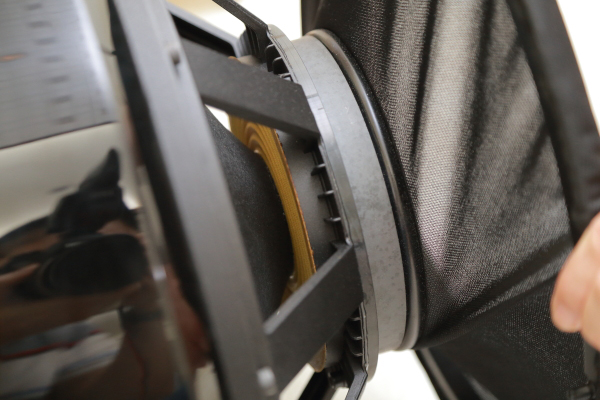

這ABD怎麼作動的呢?整個ABD的外殼是個橢圓形筒狀容器,材質是特殊的聚合物,也就是一種塑膠,從廠商提供的剖面圖看還頗有厚度,以手指輕敲,感覺其頗為堅固;整個ABD的主體就裝在這個外殼裡面。ABD驅動核心則是由內外兩支圓筒狀強力磁鐵和音圈所組成,既然不用彈波和懸邊,Milot的對策是將使用類似發動機或汽車引擎活塞的結構,以兩組半徑不同的磁鐵環作成套筒,音圈則固定於內套筒上,內套筒置於口徑較大的外套筒內,兩者之間塗佈有磁液助於音圈散熱。外套筒之外,外殼內部還有一圈磁鐵環,與內套筒的磁鐵構成完整的磁力引擎,構成推動外套筒滑動的動力系統。夾在內套筒以及外殼之間的外套筒,便負責進行前後滑移的活塞運動,以推動空氣產生聲音。內套筒固定在連於碳纖維支架的圓鐵環上,因此內套筒本身不會移動。內套筒後有數個通氣管和控氣閥,密閉的外套筒內部有固定容積的空氣,當音圈接受電流產生電磁作用而帶動磁力系統,推動外套筒進行活塞運動時,內筒後方空間受擠壓而有三分之二的空氣經由控氣閥排出,剩餘的空氣則再重新注入外套筒,促使外套筒復位。簡言之,ABD單體靠的是空氣壓力來控制單體振膜滑移,氣壓將連接振膜的外套筒拉回原點,這就讓ABD單體能以在沒有彈波和懸邊的輔助下,依然可以進行活塞運動穩定地推動振膜。這個倚靠空氣壓縮進行直線移動的ABD可提供2.7cm的最大衝程。

| | 從側面看去,可見到中音單體只有向前發聲,背後雖然也有一個ABD單體,卻沒有振膜、不能發聲,用意在削弱中音單體的背波,進而提升中頻清晰度。ABD單體這個圓筒狀外殼不但充當支撐物維持ABD驅動引擎的運作,同時也取代了傳統喇叭箱,提供喇叭單體背波氣流一定壓縮空間,但是體積卻縮小很多。 |

ABD使用的是碳纖維振膜,除了高音以外,其他都是凹盆式的。高音單體振膜較為特殊,是凸型的碳纖振膜,直徑是25mm,碳纖厚度有120μm(相當於0.12mm),負責7kHz以上的頻段。在高音單體之下還有三組ABD,振膜直徑都是54mm,分別負責不同的頻段。中音ABD與高音單體一樣向前發聲,一前一後兩組ABD,但只有前向的單體能夠發聲,後方所配置的單體,與前方的中音單體重量相當,但內部沒有振膜,不能發聲那用來幹嘛呢?答案是用來削弱中音單體的背波,進而提升中頻清晰度。特別的是,中音單體負責的頻段是20Hz-7kH,換言之,Milot只設定了這個中音單體的低通分頻點(7kHz),讓其低頻延伸自然衰減。

負責低音的ABD共有兩組,其中一組位於中音單體下方,另一組則置於Leedh E2喇叭下方接近底板處。這兩組低音ABD都各自以兩個ABD背對背所構成,水平橫向固定,讓單體振膜朝喇叭兩側發聲,工作型態類似push-push的方式。位於上方的這組低音ABD,負責的頻段是20Hz-1kHz,與中音單體的做法相同;至於最底部的低音ABD則負責100Hz以下的頻段。原廠表示,藉由低音ABD內部0.28公升容積的空氣壓力,加上直徑5.4cm的碳纖維振膜,其衝程距離最大可達±7mm來計算,低音單體所發出的低頻音量能與直徑17cm的傳統紙盆低音相提並論。

| | 拿掉網罩之後,可清楚看到與一般常見的動圈單體形狀迥異的ABD碳纖振膜。高音單體振膜較為特殊,是凸型的碳纖振膜,直徑是25mm,碳纖厚度有120μm(相當於0.12mm);除高音外,中音和中低音,以及最底層的低音單體,振膜直徑都是54mm。 |

| | 這是位於底部的低音ABD單體。 |

Leedh E2沒有傳統的音箱,四組單體之間由碳纖維管固定並架立起來。沒有音箱,也就沒有障板表面反射音干擾,以及音箱共振或箱內駐波的困擾,Leedh的獨特設計,一舉解決了喇叭製造者總須面對的多項問題。碳纖維管的內部藏有喇叭線,這些內線都是Leedh特別訂製的,與Leedh Universel喇叭線的線材一樣;碳纖維管穿上線後便將管心以樹脂密封。底部那個有如沙魚鰭的薄箱,裏頭除了前段安裝了低音ABD外,後半部就是分音器。喇叭最下方不若一般落地喇叭常見的以腳錐立起,而是一塊大面積壓克力底板,喇叭擺起來非常穩固,就算是地震來也不用擔心。

| | 發聲示意圖為代理商提供。 |

| | 利用密閉音箱與Isobaric設計的20.1超低音

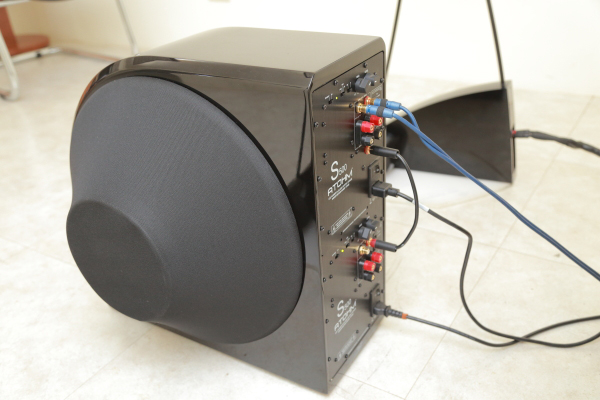

Leedh除了E2喇叭以外,還有一款20.1超低音,可與E2搭配成2.1系統,讓Milot先生心中對全音域音響的理想得以實現。Leedh E2雖然低頻延伸可達20Hz,但在50Hz以下已經有超過-3dB的衰減,到了20Hz已經滾降的厲害。就算Milot先生再怎麼有才華,也沒辦法克服這物理上的天限,因為要產生足夠且音域夠低的低頻,得推動足量的空氣。E2雖然設計獨到,如果要重現一些低音域樂器的聲音,還是得靠超低音的輔助。為什麼給一個20.1的編號當名字呢?那充分顯示出Milot先生設計這台超低音的企圖心:希望能在-1dB的衰減範圍內,再生20Hz的極低頻。

這下問題來了,要能達到Milot設計超低音的目的,即所謂「-1dB衰減內再生20Hz低頻」,得有夠大的低音單體,推動足量空氣才能辦到,這樣一來,箱體就不會太小。但Milot早已定意超低音體積不能太大,這要怎麼辦?若使用一般的超低音音箱設計,使用15吋低音單體,約需100公升的箱體容積,這樣大體積的超低音就不合Milot的意了。因此Leedh 20.1以全密閉箱體、Isobaric設計,藉此縮小音箱體積到僅有16公升,卻依然能達到產生足夠低頻的目標。

| | E2再搭上同廠的20.1超低音,構成一個2.1系統,有著令人印象深刻的全音域表現。 |

| | 採用密閉音箱、Isobaric設計的Leedh 20.1,因為構造特殊,外觀也很特別。兩側突起如山丘的,便是15吋的Audax單體,裡頭還藏著兩個9吋的Atohm單體,彼此相對,利用空間等壓,更精確地控制兩個相向單體的Push-Pull運動。 |

Milot是怎麼做的呢?我們先了解一下Isobaric喇叭的原理。Isobaric這個字源於希臘文的「Isobares」,意思是「等壓」或「等重」,指在單體振膜兩邊的氣壓恆定,這樣便能幫助單體運動更快速且準確。Isobaric喇叭有三種常見的設計,一種是兩個單體發聲面各自朝外,磁力系統相接的「背對背」設計;另一種是兩個單體「面對面」,反向貼合在一起;第三種則是兩個單體都朝往同一方向,一個單體在箱體外,另一個單體藏在箱體內,我們不妨稱它作「熱臉貼屁股」式。Isobaric設計可以有效減少箱體容積,又能換得低頻的質與量,那為什麼採行這樣設計的喇叭並非常見?首先,要能達到真正的「等壓」目標,音箱與單體間的密合度要很好,才不會「漏氣」;再者,Isobaric設計的喇叭,單體效率會降低,因此對於擴大機驅動力的要求就更高,超低音還不是問題,一般喇叭就要考慮是否能兼顧中高音的細膩;其三,無可避免地,因為多了單體,喇叭重量更重,製作成本也會提高。

| | 20.1裝載著兩個Atohm S500的D類放大機,總輸出功率可達1000W。 |

Leedh 20.1總共用了四顆單體,全密閉的音箱就宛如一個虛擬的無限帳板空間,音箱內裝了兩個9吋的Atohm低音單體,兩個9吋單體背靠背向左右兩側發聲,以push-push的方式工作。但在兩個朝外的9吋單體外頭又緊連著兩個更大的單體,這兩支15吋的Audax低音單體便與裏頭的9吋低音形成一個「面對面」的Isobaric設置。對內部的9吋低音來說,兩個單體的前後空氣容積固定、氣壓也恆定,這讓兩個9吋低音能夠準確而快速地進行push-push運動。對兩個外側的15吋低音而言,這兩個大單體也是相互採取push-push的方式工作。但對於置於同一側的大小兩個單體來講,箱內以及兩個振膜之間的氣壓恆定,他們則能以push-pull方式穩定運動。因為作用力相向,也就抵銷了喇叭音箱的振動,如此一來,不但成功讓箱體縮小,還能有效減少箱體的振動,換得更清晰的聲音。20.1內建兩組Atohm S500的D類擴大機,該擴大機的核心使用的是ICE power模組,一個擴大機可提供500W的強勁出力,分別驅動20.1的大小兩組單體。

| | 15吋的低音單體朝內,與內部的9吋低音形成Isobaric構造。 |

當天試聽所使用的喇叭線,也是Milot先生的作品,這款Leedh Universel喇叭線是以16股獨立線芯組成,導體為高純度的無氧銅,絕緣層則是鐵氟龍材質。正負兩極線的外側均加上了一層金屬網作為屏蔽。一般而言,傳送小訊號電流的訊號線都會加上金屬隔離網或屏蔽層,講究的電源線也會這麼作,但喇叭線就不是非加不可。Milot先生則是幫Leedh Universel喇叭線正負兩極都加上了金屬隔離網,而且還在靠近擴大機端連接了一個鋰電池盒,可以減少附於喇叭線表面游離的電子,避免讓這些微弱的電子回傳到擴大機進而干擾擴大機傳送的聲音訊號,減損音樂播放的純淨度。

輕易便消失於眼前的喇叭

試聽地點是在代理商美德聲的試聽室,搭配器材是同樣來自法國的Icos Audio Elsberg 270綜合擴大機,以及Fado Inclusive CD唱盤,喇叭線則是使用Leedh自家的Universel。這Leedh E2搭配Leedh 20.1的2.1系統聲音如何?我就直接了當地講:非常開放、非常透明、非常乾淨、聲音非常和諧、均衡且自然。是的,我用了四個非常。喔,差點忘了,請容我再加上一個,就是——喇叭非常輕易地就在空間中消失了;不須太經意擺位,系統一開聲,喇叭就這樣消失了,只留下音樂。

| | 搭配器材是同樣來自法國的Icos Audio Elsberg 270綜合擴大機,以及Fado Inclusive CD唱盤。光看到那大理石機身,就知道有份量。 |

| | 聲音高度傳真

我先聽法國CC Production的「Douö」專輯(CC Production 987629),這張CD錄音動態大、音場開放而且聲音透明。我經常在不同的系統上品味這張CD,但這次又是截然不同的體驗。美德聲的試聽室空間很小,周圍牆面又有矽酸鈣隔間板,右側又有玻璃門和玻璃展示櫃作為與辦公室的隔間,怎麼看都不是理想的音響空間。可是,我完全不感到聲音壓迫,同時,音場的開放程度驚人,舞台深度和高度都被拉開,空間感完全超越這個狹小視聽室的限制。銅鈸敲擊聲音的擴散就像是在宣紙上滴上墨水,水墨沿著紙張纖維暈染開來,由深而淺向外散開,尾韻在空間裡飄盪著。Bertrand Renaudin舞弄銅鈸,製造出許多細微的騷動,也都歷歷在目。擊鼓的動態幅度大,大鼓聲音有厚度,而且低頻擴散不僅是從前方發出,甚至感覺整個身體都被那散暈開來的低頻所包圍。鼓棒擊打的細節,以及敲擊瞬間鼓皮振動的畫面感清晰。吉他撥弦的真實感極好,撥奏的每個音從手指離開琴弦那一剎那起,直到能量衰減至無,聲音變化層次甚為豐富。吉他手Olivier Cahours按壓高把位處,刻意製造出短而急促,甚至帶著堅硬感的聲音,那個短促還帶著些許鼻音的共鳴音,伴隨著指腹彈壓的感覺,也能表現出來。Leedh E2 + 20.1不僅細節再現能力著實驚人,而且微動態表現很好,即便是輕微的聲響,但是卻很具體而真實。

出色的細節再現力

換聽爵士人聲,E2 + 20.1再次讓我驚豔。播放Sarah Vaughan在1985年巴黎歌劇院的現場演出錄音(INA Mémoire vive, IMV034),這張錄音透明且活生,Sarah Vaughan演唱時的諸多細節都被捕捉了,聽起來猶如親臨演唱會現場。第二軌「Summertime」一曲中,Sassy(這是爵士迷對Sarah Vaughan的暱稱)以極小音量開嗓,全曲完全以清唱進行,整個舞台的焦點完全集中在Sassy身上。你可以非常清楚地聽見她演唱時的豐富表情和轉折,不僅口型可見,甚至連姿態都能想像得到。但與我往昔經驗不同的是,在其他系統上,我會想要在前方尋找一個清楚的音像;在調教得好的系統上,那個音像是很明確的,Sassy在那裏,我在這裡,我在聽她唱歌。在E2 + 20.1上面,我一樣看得見循著經驗所想見到的畫面,但那個感覺卻與往昔大相逕庭,我看得到Sassy,她一樣在那裏,但全然是另一種感受,我似乎不是坐在那裏的聽眾,卻好像是在現場的空氣,不是她在我面前,而是我在她身畔。我知道這種卡夫卡式的比喻有點難理解,這就是為什麼我說這個聆聽經驗太讓我感到吃驚的原因。

重現現場的優異活生感

在「Summertime」一曲唱畢,觀眾報以長達20秒的掌聲,此間歡呼、口哨聲此起彼落,掌聲「肉感」十足,這段applause的包圍感完全不像是在聽兩聲道喇叭,就像是在聽多聲道系統一般。觀眾瘋狂的掌聲還沒停歇,樂團便已啟動,現場立刻安靜下來,三重奏各有巧妙,鋼琴聲音晶瑩剔透,double bass在後頭襯著略帶寬鬆感的撥弦,位於舞台右側的鼓組給予熱力支持,鼓點和銅鈸敲擊聲都清晰可聞。快歌之後緊接著的是Frank Sinatra的名曲「Wave」,Sassy演唱時的喉韻變化、音調起伏、腔調移換,這些演唱現場的表現都被細膩地重現。第六軌是爵士標準曲「If You Could See Me Now」,在演唱該曲之前,Sarah Vaughan以口白方式介紹這首曲子,這一小段引言,Sassy說起話來就像是一個人活生生在你面前跟你說話一樣,活生感和真實感也是我所聽過這段口白的「the best experience」。

| | 這是代理商的試聽室,跟一般音響店不同的是,這裡沒有為了音響而設計的聲學裝潢,空間極為狹小,跟一般小公寓的臥室差不多,而且周圍牆面還是矽酸鈣隔間板,右側又有玻璃門和玻璃展示櫃作為與辦公室的隔間,很難想像這樣的空間能出好聲音。但即便在這樣的空間裡,Leedh E2 +20.1的組合仍發出完全超越空間限制的寬廣音場,而且非常和諧。這還是在身後的Stein Music諧音機未開的狀態下就聽得的表現。 |

我聽Sassy唱歌聽得還不過癮,忍不住換上CD 2,播放超級名曲「Send in the Clowns」。開頭的鋼琴圓潤而有重量,還兼有光澤和琴弦振動的細節,鐃鈸細碎的聲響就像微風在樹葉間穿梭的窸窣低語。精彩的還在後面;歌曲後段唱到「Losing my timing this late in my career?」時,Sassy唱歌的聲音由大而小,再由弱轉而強,其中刻意拉長的「my」,Sassy又要維持穩定的漸強,還要製造一種音調起伏,直到以強音唱出「career」時,三重奏又同時切入,把樂曲帶到高潮。這段演唱,在Leedh E2 + 20.1上頭聽,那個飄盪入天庭,旋即急墜墮地的力道變化,讓我癡迷神往,不禁反覆聽了好幾遍。我直覺得自己好像成了老殘,坐在明湖居聽王小玉唱歌,甚麼是「漸漸地越唱越高。忽然拔了一個尖兒,像一線鋼絲拋入天際,不禁暗暗叫絕。那知他那極高的地方,尚能迴環轉折;幾轉之後,又高一層……」,登時,我全懂了。

讓mono錄音聽起來不像mono

聽過Sarah Vauhan,我又拿出一張合輯唱片「Ella & Friends」(Decca, GRD663),您一定猜得出主角是誰,沒錯,正是Ella Fitzgerald。這張CD裡面多是mono錄音,好的mono錄音聽起來其實很有味道,除了缺少一種立體的音場感外,其他音樂欣賞上的趣味可是一點不少。我得說Leedh E2 + 20.1讓mono唱片聽起來很不一樣,這個系統聲音開放的特性,讓歌聲在空間裡自然發散,不僅讓我忘記自己在聽音響,更是完全讓我忘記自己在聽單聲道錄音。CD的第三軌和第四軌中,Ella和Louis Armstrong兩人不僅有對唱,還穿插著有趣的對話,那兩個人的對話聲音質感極佳,就如兩個人在你面前講話一般,Louis那個幾乎沒有人認不出來的特殊嗓音清楚而寫實。就在此時,美德聲陳先生走進來,他聽出我在聽mono錄音,忍不住要跟我分享他日前買唱片的「戰果」。他拿出一張Jussi Björling的黑膠唱片,這位有著美好歌喉的瑞典男高音,在1960年就因心臟病離世,因此身後留下的錄音絕大多數都是mono的。這張唱片一放下去,整個舞台深度很自然地開展,雖然聲音還是從中間而來,卻不是縮在一團、聚於一點的,開放的聲音讓人感到聽起來特別愉悅舒適。我要特別建議購買Leedh E2 + 20.1的讀者,務必要試試單聲道錄音,我相信這喇叭會讓您重新認識立體聲時代以前音樂表演的美好。

更寬、更深、更高的3D空間感

至此我又心念一動:應該聽看看合唱音樂;於是找出François-Auguste Gevaert的聖誕合唱音樂來聽(Fuga Libera, FUG545)。Gevaert本身是管風琴演奏家出身,又長於合唱音樂,因此他非常明白怎麼將這兩者調和出美麗的天籟。錄音地點是在教堂中,因此,教堂獨特的石造空間所營造出的堂音,讓宗教音樂聽來格外莊嚴。透過Leedh E2 + 20.1,在教堂裡迴響的歌聲和管風琴聲,把寬度、深度和高度都拉了開來,試聽空間雖然狹小,但我好像置身教堂之中,合唱團在那裡唱著,管風琴聲在整個空間裡簇擁著我。就像一隻身在籠中的小鳥,卻渾然不覺自己是隻籠中鳥,總以為自己是在空中恣意遨翔,越過湖海,又翻過山林。別笑我又來這種卡夫卡式的想像,你若聽到Leedh E2 + 20.1,就會懂得為何我老在天馬行空胡思亂想。在20.1的協助下,管風琴的低頻非常自然地向下延伸,那個柔軟的低頻不僅聽來舒服,甚至我的身體都能感受得到那如波浪般層湧推來的低頻。

大動態也臨危不亂

最後就來個「爆棚」的交響樂吧!我放下俄國作曲家葛拉祖諾夫的交響曲,由Walter Weller指揮比利時國家管絃樂團的演出(Fuga Libera, FUG521),聽第五號交響曲的第四樂章。這段熱鬧非凡的樂曲,由銅管吹奏出精神抖擻的旋律,同時有鼓聲和鐃鈸擊打出行進般的穩定節奏,隨後則換成音色較為陰柔且更靈巧的木管,擊樂部分則改由清脆明亮、穿透力十足的三角鐵擔綱,此時弦樂也跟進反覆導奏的旋律。單是這段熱鬧的開場,Leedh E2 +20.1把整個樂團輪番上陣表現的極有舞台感,而且層次分明,各器樂部都在理當所在的位置。尤其到了樂章後段,樂團能量整個張揚開來,辛辣的銅管火力全開,配上像是軍力展示的打擊樂,把整個音樂的情緒拉到沸點,聽來實在是過癮。我不禁轉大音量,但一點不覺得坐立難安;還記得我前面曾告訴各位的,美德聲的試聽空間其實並不理想,即便聽到激昂處,那管絃樂團的龐大動態依然維持穩定和和諧,這確實讓我感到意外。此外,我要說,用E2 +20.1聽管弦樂,我不覺得自己是聽眾,只覺得自己是指揮;不在台下,而是身處其中。

一聽就能讓人愛上

Leedh E2+20.1誠然不是一對傳統的喇叭,外觀不傳統,設計不傳統,而且連聲音也極有個性。它的聲音非常鮮活而傳真,音場塑造能力極強,整個三維空間都被放大,甚至把你帶入音樂演出之中,讓演唱和演奏都顯得益發真實,你與音樂演出之間完全沒有任何遮蔽和阻礙。如果上述都是您挑選喇叭的重點,而且您正好在物色一對好喇叭,請務必把Leedh E2 +20.1納入您的試聽名單。它,一聽就能讓人愛上。

器材規格

LEEDH E2喇叭

型式︰4音路落地式喇叭

高音單體︰2.5cm ABD單體(7k~20kHz)×1

中音單體:5.4cm ABD單體(20Hz~7kHz)×2(其中之一為無聲單體)

中低音單體:5.4cm ABD單體(20Hz~1kHz)×2

低音單體:5.4cm ABD單體(20Hz~100Hz)×2

效率:83dB

頻率響應:100~20kHz(±1.5dB)

低頻響應:-3dB at 50Hz, -6dB at 25Hz, -8dB at 20Hz

阻抗:4歐姆

最低阻抗︰3.5歐姆@ 300Hz

最大承受功率:500瓦

尺寸:108×39×41 cm(HxWxD)

重量:15kg

LEEDH 20.1超低音

型式:主動式超低音

喇叭單體:9吋Atohm低音單體×2;15吋Audax低音單體×2

內建擴大機功率:500W×2

阻抗:4歐姆

遮蔽效應:2000

總諧波失真:0.02%

相位:0~180度可調

分頻點:40~150Hz連續可調

尺寸:48×45×48 cm(HxWxD)

重量:41kg

建議售價︰1,650,000元(含E2喇叭、20.1超低音、Universel喇叭線)

進口總代理:美德聲

電話:02-2365-1968

網址:madisonaudio531.com

|

|

|

|

|

|

|